追本溯源,我国食菊的习俗由来已久。在春秋战国时期,楚国士大夫屈原就在《楚辞•九章》中写道:“播江离与滋菊兮,愿春日以为糗芳”,这里所讲的糗,就是用菊花混和于米麦中,捣粉而后制成干粮。屈原在《离骚》中也曾写道:“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”唐•元《菊谱记》云:“在药品是食药,在蔬菜是佳蔬。”明代的《五杂俎》也有记载:“今人有采菊叶煎饼食之者,其味香尤胜枸杞饼也。”可见,自古以来,我国都有将菊花作为蔬食的记述,在我国,杭州一带的白菊花主要是入药,而种菊最多而又作蔬食的,首推小榄。

小榄自南宋开村距今,已有850多年的历史,而小榄人最初与菊花结缘,可朔自宋末金元时期。其时,中原战乱,士大夫纷纷避难南迁,南宋咸淳十年(甲戌)的金秋,从南雄珠玑巷南迁小榄的先民,为小榄遍野黄菊所吸引,便在此垦荒定居,先民种上可以餐饮的菊花,用以入餐,从而得以世代生息繁衍。俟后,先民将野菊移植于园圃中作欣赏之用,到了明代,小榄艺菊之风兴盛。爱菊者众,每年菊花盛放之时,借菊会友,聚集三五知己,酌酒赏花,对菊吟咏,籍此遣兴,已成习惯。到了清代,这种原本流行在中原地区的菊花民俗文化己在北京及广东小榄盛行起来,形成了以北京地区为代表的北派艺菊和以广东小榄为代表的南派菊花会。2006年,小榄菊花会被列入首批国家级非物质文化遗产名录。

当地百姓悉心栽种菊花。

伴随着菊花会的发展,小榄的菊花饮食习俗得到很好的传承和发展。在清代康熙年间的《岭南杂录》中记载:“小榄之菊花饼,中含菊花,较之杏仁饼尤为美味。菊花肉风味亦殊不俗,非他处所可比拟者也。”记载的就是小榄人种菊、赏菊,并盛产可供吃花瓣的菊花的民俗。

菊花饮食——嘉庆同治民国菊花会纪事内页。

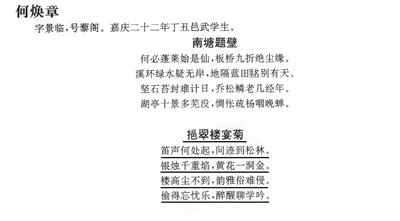

在我国的传统医学中,菊花是清肝明目的保健食品,在我国李时珍的《本草纲目》中,就有详尽记载菊花的食疗作用。我国的菊花品种有2000多种,然而,真正能够食用菊花却只有黄莲羹和白莲羹、紫凤牡丹等数个品种。杭州一带的白菊主要用于入药,而小榄一带的居民,根据民间的菊花食疗原理,结合本地的气候和土壤等自然条件,种植黄地菊等食用菊品种广泛用于民间的餐饮,比如做菊花肉、菊花饼、酿菊花酒、做菊花鱼球、菊花水榄、菊花八宝糯米饭等。(荼薇蛋卷、酿荼薇酒也是菊花饮食习俗的一大种类)。当地百姓每天早餐吃及第粥时,也喜欢加入洗干净的菊花瓣。小榄的酒楼纷纷以菊花入馔制作菊花宴,接待从海内外前来小榄赏菊的游客,令人对小榄菊花有“齿颊留香”的美好印象。早在清代,就有文人墨客写下了对菊花饮食的赞美诗篇。其中,清代嘉庆二十二年丁丑邑武学生何焕章在一首题为《挹翠楼宴菊》诗中写道:“笛声何处起,问迹到松林。银烛千重焰,黄花一洞金。楼高尘不到,韵雅俗难侵。偷得忘忧乐,醉醒聊学吟。”还有,清同治年间,小榄菊花会举行期间,小榄当地还专门为菊酒、菊糕作过专题征诗,清代的文人墨客留下了大批有关咏诵小榄菊灯、菊酒的诗篇。同时,在每年秋天金菊盛开的季节,都会举行菊花美食评比活动,推动菊花饮食文化的传承。

菊花饮食——清嘉庆何焕章诗句。

在小榄的饮食习俗中,以菊花鱼球最有代表性。其中,公记、中记、罗富记三家所做的菊花鱼球闻名省港省澳。随着小榄百姓后来到海外谋生,小榄菊花饮食习俗也随之传到海外,其中,罗富记的后人将制作菊花鱼球的手艺带到香港,小榄菊花公鱼球成为了当地极有影响力的风味食品之一。

小榄菊花传承饮食本地取材,精致可口。

当年的小榄鱼球名店罗富记如今在香港得到延续。

小榄菊花饮食习俗在海内外甚具影响力。1979年,为庆祝中华人民共和国成立30周年,小榄举行盛大菊花会邀请海外内乡亲回乡赏菊和品尝菊花美食,吸引了霍英东、马万祺等港澳知名人士带领大批港澳乡亲到小榄赏菊和品尝菊花美食,菊花会与菊花美食成为了我国改革开放后与海外乡亲联系的一条重要纽带。