小榄自南宋开村距今,已有850多年的历史,“是中国市镇早期菊展的发源地之一①。”小榄人爱菊,历史悠久。而小榄人最初与菊花结缘,可朔自宋末金元时期:中原战乱,士夫避难南迁,南宋咸淳十年(甲戌),从南雄珠玑巷南来小榄的先民,时值金秋,为小榄遍野黄菊所吸引,便在此垦荒定居,俟后并将野菊移植于园圃中。同时又将中原文化尤其是菊花文化带到小榄,与本地区的菊花文化交融,形成了独特的民俗活动——小榄菊花会。

到了明代,小榄艺菊之风己盛。乡中名门望族者,应试科举,踏上仕官之途。其荣归故里者,多营府第、园圃,以栽花艺菊为乐,借菊会友,借菊吟咏。如里人刘士迁己著有《种菊吟》《治圃吟》各一卷。当时小榄较具名气的园圃有“翁陔园”、“玉溪园”、“云水东庄”等。明代广东理学大家陈白沙(1428—1500年)一次来小榄,留宿榄山书屋,别时写有《别榄山》诗,诗云“主人更道秋来好,收拾黄花待我回②”。明南京礼部尚书李孙宸(1576—1634年)所撰写描述家乡的《两榄风景地势》一文己有“岁岁黄花看不尽,诗坛酌酒赏花村”赞美之句。足见当时小榄菊风之盛,爱菊者众,每年菊花盛放之时,借菊会友,聚集三五知己,酌酒赏花,对菊吟咏,籍此遣兴已成习惯。

到了清代,这种原本流行在中原地区的菊花民俗文化己在北京及广东小榄盛行起来,“形成了以北京地区为代表的北派艺菊和以广东小榄为代表的南派菊花会③”。“岁岁九秋,菊花盛开,古色幽香,清沁心脾,都人士间醵金为会,名黄华会。周遭数十里,错落安排,金英灿灿,倩梨园歌舞,丝竹管弦之声,集以词客吟咏。④”

清康熙年间,小榄艺菊水平已相当成熟。对菊花栽培的留种、移盆、施肥、整形摘心、上钩、养护管理等方面己总结出一套系统经验。清乾隆元年 (1736年) 丙辰,遂有赛菊之举,名为“菊试”。再次举行的是在乾隆五年 (1740年) 庚申。菊试即在祠堂前,盖搭棚架,菊花“盛开时,集乡人所植各种,设赏格,评高下⑤”。俨然开科取仕。试毕则分别次第颁发奖品。赛期在霜降后,评比以“三不”(不脱脚叶、不交枝、不跪脚)为标准。

乾隆五年菊试后,菊试不再复举,改办“菊社”。“菊社”又名“黄华会”,以氏族、庙宇、图甲、坊社为单位进行结合,每年逢菊放时节,将各种好菊聚集在社所,办法及形式与“菊试”不同,不设奖酬,去科举俗习,步前贤以文会友。不预期而檄,每过重阳会届,斗菊筵开。后来菊社亦由繁而渐简,由密而渐疏,举期亦不固定了。

乾隆四十七年(1782年)壬寅,乡人又将“菊社”(黄华会)扩大,命名为菊花大会,在会期中,除列花评选,觞咏取乐外,且演剧助兴,明烛高烧,通宵达旦,以庆丰年。这次“菊花大会”,乡内陈列花台有六处,演戏共十余台。乾隆五十六年(1791年)辛亥,再度举办。当时的香山县令彭竹林曾为小榄菊会写下“榄市花期韵欲仙⑥”的赞誉。

嘉庆十九年甲戌(1814年),由乡内何氏内阁大宗祠菊社、何氏太卿祠菊社、李氏尚书大宗祠菊社、李氏慕桥祠菊社、麦氏大宗祠菊社、梁氏岱峰祠菊社、萧氏大宗祠菊社、泰宁道果堂菊社、四图菊社、卫籍菊社等十个菊社联合,举办了一个规模盛大的菊花大会。由于“甲戌”有纪念先辈定居之意,故小榄人都习惯称它为第一届小榄甲戌菊花大会,并商定以后每逢甲戌年举行一盛会。

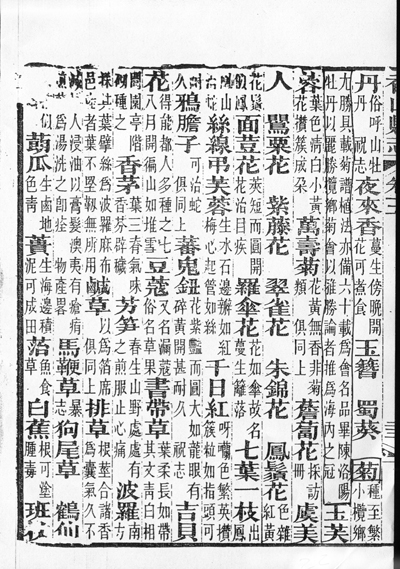

史料菊花会——清道光《香山县志》卷二物产篇。

这届菊会,各大菊社竞相在社址一带“辟花坞、堆花丛、砌花路、缀花屋、拱花街、搭花桥、架花涌、盖花楼、到处如栗里风光,樊川逸景⑦”。仅戏棚计有十二座;同时,在各景物与置花地方,标贴菊联、张灯结彩,计集菊联有二百二十五副。大小二榄,菊社花市,星罗棋布,串之于花径之间。倩梨园歌舞,集骚客觞咏,飨英者云集,徐步榄溪,沿途浏览,盛况空前。一河两岸,回汀曲渚;十二琼楼,三千花国;舟梭泛银,人流簇金;笙歌载道,菊联琳琅;夜以继日,烛炬辉煌。“会期凡七日七夜, 四方赴会逾万千人,海道舟楫相望,舻舢十里,由莺哥咀而至沙口,舣岸之船只,大有舸舰迷津之象⑧”。

同治十三年甲戌(1874年),正是前约盛会之期,榄乡长者及各姓主事经商议,决定依期重开,并广招花师,搜罗名种,大事艺植。当时废菊社,兴菊会,大会由四大菊会联合组成,各菊会分别在下基观音庙、大榄妙灵宫、葵树庙、李氏尚书大宗祠、何氏太卿祠、榄山书院、关帝庙、何氏内阁大宗祠、六世祖祠等地设花场花街,盖搭菊棚花楼,花桥、戏棚等,并贴上菊联。会期由十月初十日起至十五日止,为期六天。

民国二十三年甲戌(1934年),正值东北沦陷,国难当头。民间不少人对举办第三届菊会已抱消极态度,一些人甚至主张停办。但乡人多认为盛会难逢,仍群策群力,妥为措置,使第三届菊会仍得如期举行。

此次菊花大会由何氏流庆堂、舄环堂、李氏大宗祠、文介祠、默斋祠、麦氏诗礼祠、树德堂,三华祠及慈恩坊大庙前、新市街、圆美巷、南门直街、舍人庙、卫所、下基二班三社、沙口岗洲社、大榄、北区以及刘、甘两姓等菊会联合组成。

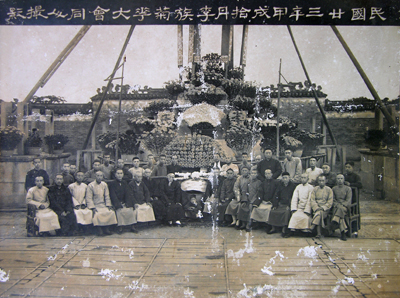

民国二十三年小榄李氏族人在菊花大会期间的合影。

各菊会经费主要来自各祠堂、庙宇、坊社之尝产及捐集。当时在全镇范围内,分东南西北中五区同时展出。场内花楼、花塔、花涌、花桥、花台、花棚、花街布置华丽,计有菊棚24座,景棚8座,花街12条,花楼12座,花塔6座,花桥8座,艺菊场9处。⑨菊花会期间,还举行各种文娱康乐活动,包括征诗征联、赛艇、灯谜、歌乐戏剧、水上鱼灯飘色巡游比赛等,同时还举办书画文物展、烟花晚会、石山盆景展、农产品展和举办老人健康比赛,所有活动均免费观看。菊会虽仅五天五夜, 据1934年《中山仁言报》载:各地来观者达90万人,道上游人通宵弗绝,盛况空前。

1994年,值逢第四届甲戌菊花大会之期,镇内各村区秉承传统,各自提前三年筹备,在其所属区域布置菊棚菊景,全镇分三大展区、四大展场,布展区域内设置花街花路31条总长16公里,展出各种菊花82万盆,各类展览17个,演出场所16处,同时还举办了征诗征联,游客超过600万人次。

小榄菊花会名菊荟萃。

小榄菊花会的产生和发展的历史渊源,在数百年的历史长河中经历了六个阶段:一是明代的形成期;二是清代至民国中期的成熟期;三是民国中期至建国初的哀落期;四是建国初至“文革”前的新生期;四是“文革”期间的沉寂期;五是改革开放后的兴盛期。六是二十一世纪之后菊花文化的发展期。

自清嘉庆十九年(1814)起,迄今己历190多年,“小榄菊花会”已按传统举办了四届甲戌盛会。此外,建国后1959年、1973年、1979年、1987年、2001年、2003年及2004年小榄镇均先后举办了颇具规模及影响力的中型菊花会,菊会仍始终保存着民间主导,区村参与的特色,而在菊艺方面则每次均有新的突破。

小榄菊花会是以菊花为主题的颇具特色和个性的民间综合性文化活动。既有赏菊、赛菊,亦有咏菊、餐菊,籍此以菊会友,推动各项经济、文化活动。数百年来,传承至今, 形成了规模宏大的传统民俗文化活动。

图为用菊花扎成的金龙。

2004年11月,小榄己被国家文化部确定为“中国民间艺术(菊花文化)之乡”。2006年6月,小榄菊花会被国务院公布为首批国家级非物质文化遗产代表作名录项目。